Papa Francisco, Audiencia General, 07.04.2021

Cuando rezamos, nunca lo hacemos solos: aunque no pensemos en ello, estamos inmersos en un majestuoso río de invocaciones que va delante de nosotros y continúa después.

En las oraciones que encontramos en la Biblia, y que a menudo resuenan en la liturgia, hay un rastro de historias antiguas, de liberaciones prodigiosas, de deportaciones y exilios tristes, de retornos conmovedores, de alabanzas que fluyen ante las maravillas de la creación… Y así estas voces se transmiten de generación en generación, en un continuo entrelazamiento entre la experiencia personal y la del pueblo y la humanidad a la que pertenecemos. Nadie puede desprenderse de su propia historia, de la historia de su propio pueblo; siempre llevamos esta herencia en nuestras costumbres y también en nuestra oración. En la oración de alabanza, sobre todo en la que florece en el corazón de los pequeños y de los humildes, resuena algo del canto del Magnificat que María elevó a Dios ante su pariente Isabel; o de la exclamación del anciano Simeón que, tomando al Niño Jesús en brazos, dijo: «Ahora puedes dejar ir a tu siervo en paz, Señor, según tu palabra» (Lc 2,29).

Las oraciones -las buenas- son «difusivas», se extienden continuamente, con o sin mensajes en las «redes sociales»: desde las salas de los hospitales, desde los momentos de reunión festiva así como desde aquellos en los que se sufre en silencio… El dolor de cada persona es el dolor de todos, y la felicidad de unos se traslada al alma de otros. El dolor y la felicidad forman parte de la misma historia: son historias que hacen historia en la propia vida. Revives la historia con tus propias palabras, pero la experiencia es la misma.

La oración siempre renace: cada vez que unimos nuestras manos y abrimos nuestro corazón a Dios, nos encontramos en una compañía de santos anónimos y santos reconocidos que rezan con nosotros, y que interceden por nosotros, como hermanos mayores que han pasado por la misma aventura humana que nosotros. En la Iglesia no hay luto que permanezca solitario, no hay lágrima que se derrame en el olvido, porque todo respira y participa de una gracia común. No es casualidad que en las iglesias antiguas los entierros estuvieran en el jardín que rodea el edificio sagrado, como si se quisiera decir que en cada Eucaristía participa de alguna manera la hostia de los que nos han precedido. Están nuestros padres y nuestros abuelos, están los padrinos, están los catequistas y los demás educadores… Esa fe transmitida, contagiada, que hemos recibido: con la fe se ha transmitido también el modo de rezar, la oración.

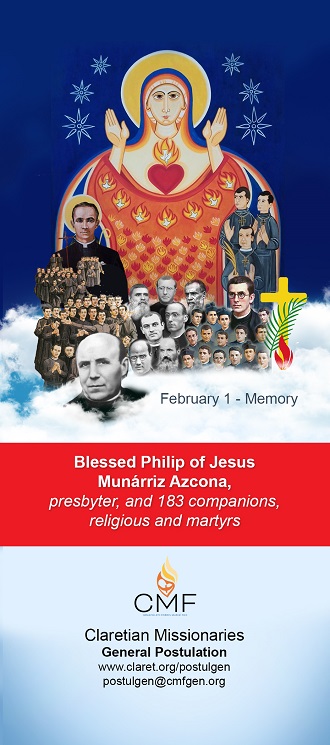

Los santos siguen aquí, no lejos de nosotros; y sus representaciones en las iglesias evocan esa «nube de testigos» que siempre nos rodea (cf. Hb 12,1). Hemos escuchado al principio la lectura del pasaje de la Carta a los Hebreos. Son testigos a los que no adoramos -por supuesto, no adoramos a estos santos-, pero a los que veneramos y que de mil maneras diferentes nos remiten a Jesucristo, el único Señor y Mediador entre Dios y los hombres. Un santo que no te recuerda a Jesucristo no es un santo, ni siquiera un cristiano. Un santo te hace recordar a Jesucristo porque ha recorrido el camino de la vida como cristiano. Los santos nos recuerdan que incluso en nuestras vidas, aunque sean débiles y estén marcadas por el pecado, puede florecer la santidad. En los Evangelios leemos que el primer santo «canonizado» fue un ladrón y «canonizado» no por un Papa, sino por el propio Jesús. La santidad es un camino de vida, de encuentro con Jesús, sea largo o corto, sea en un instante, pero siempre es un testimonio. Un santo es el testimonio de un hombre o una mujer que ha encontrado a Jesús y lo ha seguido. Nunca es tarde para convertirse al Señor, que es bueno y grande en amor (cf. Sal 102,8).

El Catecismo explica que los santos «contemplan a Dios, lo alaban y no dejan de ocuparse de los que han dejado en la tierra. […] Su intercesión es el más alto servicio que prestan al plan de Dios. Podemos y debemos pedirles que intercedan por nosotros y por el mundo entero» (CIC, 2683). En Cristo existe una misteriosa solidaridad entre los que han pasado a la otra vida y nosotros, peregrinos en ésta: nuestros seres queridos fallecidos, desde el Cielo, siguen cuidando de nosotros. Ellos rezan por nosotros y nosotros rezamos por ellos, y rezamos con ellos.

Este vínculo de oración entre nosotros y los santos, es decir, entre nosotros y las personas que han llegado a la plenitud de la vida, este vínculo de oración ya lo experimentamos aquí, en la vida terrenal: rezamos unos por otros, pedimos y ofrecemos oraciones… La primera forma de rezar por alguien es hablar con Dios sobre él o ella. Si lo hacemos con frecuencia, cada día, nuestro corazón no se cierra, sino que permanece abierto a nuestros hermanos y hermanas. Rezar por los demás es la primera forma de amarlos, y nos impulsa a estar cerca de ellos. Incluso en tiempos de conflicto, una forma de disolver el conflicto, de suavizarlo, es rezar por la persona con la que estoy en conflicto. Y algo cambia con la oración. Lo primero que cambia es mi corazón, es mi actitud. El Señor lo cambia para hacer posible un encuentro, un nuevo encuentro, y para evitar que el conflicto se convierta en una guerra sin fin.

La primera manera de afrontar un momento de angustia es pedir a los hermanos, a los santos sobre todo, que recen por nosotros. El nombre que se nos da en el bautismo no es una etiqueta ni una decoración. Suele ser el nombre de la Virgen, de una Santa o de un Santo, que no espera otra cosa que «echarnos una mano» en la vida, echarnos una mano para obtener de Dios las gracias que más necesitamos. Si en nuestra vida las pruebas no han llegado a su punto álgido, si todavía somos capaces de perseverar, si a pesar de todo seguimos adelante con confianza, quizás todo esto, más que a nuestros méritos, se lo debemos a la intercesión de muchos santos, unos en el Cielo, otros peregrinos como nosotros en la tierra, que nos han protegido y acompañado porque todos sabemos que aquí en la tierra hay personas santas, hombres y mujeres santos que viven en santidad. Ellos no lo saben, nosotros tampoco, pero hay santos, santos cotidianos, santos ocultos o como me gusta decir los «santos de al lado», los que conviven con nosotros en la vida, que trabajan con nosotros, y llevan una vida de santidad.

Bendito sea, pues, Jesucristo, único Salvador del mundo, junto con esta inmensa floración de santos y santas que pueblan la tierra y que han hecho de su vida una alabanza a Dios. Porque -como afirmaba San Basilio- «para el Espíritu el santo es una morada particularmente adecuada, ya que se ofrece para habitar con Dios y es llamado su templo» (Liber de Spiritu Sancto, 26, 62: PG 32, 184A; cf. CIC, 2684).